In ricordo di Bruno Neri, calciatore e partigiano, caduto per la libertà.

Archivi categoria: Football a parole

Diecimila di questi click

Mentre inizio a scrivere mancano due soli click al traguardo delle diecimila visualizzazioni di pagine di questo blog.

Tutto è iniziato il 20 maggio dello scorso anno, sull’onda dell’entusiasmo per la promozione in Serie B, quando ho scelto la piattaforma, il layout e il titolo. Quasi contemporaneamente ho postato tre articoli: il primo della serie, per la categoria Alfabeto biancoverde, si intitola A come Aesse. In totale, da allora, i miei polpastrelli hanno sfornato centocinque post, compreso il presente.

Le statistiche di WordPress mi dicono che, dopo la home page, il post più visto (ben 980 volte) è La scossa delle 19 e 35 e la ricerca che non ho finito: come ogni irpino comprende, parlo del sisma del 1980 e l’ho postato il 23 novembre. Il pezzo di argomento calcistico che ha raccolto più click (314) è Brescia – Avellino, le anafore del giorno dopo, scritto una domenica mattina appena sveglio, dopo la prima vittoria esterna dei Lupi in questo campionato.

Eccettuata l’Italia, il Paese da cui proviene il maggior numero di visite sono gli Stati Uniti (247), poi Svizzera (107), Germania (73), Regno Unito (46). Alcune visite giungono da altri continenti: Brasile (34), anzitutto, poi Canada, Argentina, Giappone, Libano, Australia, Etiopia, Thailandia, Ecuador. I tifosi dell’Avellino, del resto, sono ovunque, e qualche articolo per le categorie Lost & Found, Altre storie biancoverdi e Il calcio degli altri fa il resto: le visite, infatti, provengono per un terzo da Facebook, poi dal Forum Pianeta Biancoverde, quindi da motori di ricerca; in quarta posizione Twitter, dove cinguetto da qualche mese come @rinoeillupo.

Oltre alla quantità, la qualità: in questi mesi i complimenti e gli incoraggiamenti di amici, conoscenti e sconosciuti, durante un’occasione conviviale come sugli spalti di uno stadio, non sono mancati; e ogni volta è una sorpresa sapere che qualcuno apprezza ciò che scrivi, e magari anche come lo scrivi. Perché, a dirla tutta, io sono sì un (grande) tifoso dell’Avellino, ma pure uno cui piace scrivere: me ne sono accorto bloggando, anche se in fondo l’ho sempre saputo.

Ora che il post è terminato, il traguardo è stato nel frattempo raggiunto e superato: diecimila e più volte grazie ai lettori di questo blog; per Pellegrino e per il lupo, altri diecimila e più di questi click!

Il circo e il teatro

“La prima lezione di ogni giocatore e di ogni allenatore dovrebbe essere questa: <In questo gioco, se non c’è dramma non c’è niente>. Se perdere o vincere una partita non viene vissuto come un evento cruciale e con una trama e una storia, con una svolta o una catastrofe, che riguarda il passato, il presente e il futuro, la dignità e il decoro e naturalmente la faccia con cui uno si alza l’indomani, allora lasciamo perdere.

Il calcio è il circo dei nostri giorni, ma anche il teatro. Deve essere emozione, paura e tremito, desolazione o euforia.”

Javier Marías, Selvaggi e sentimentali. Parole di calcio, Einaudi.

Squadra grande, squadra mia

E in Germania, in Germania per chi tiferesti? Penso il Borussia Moenchengladbach. In Spagna? Il Bilbao, il Bilbao. Quando sai benissimo che non è così che funziona. Funziona che ti deportano. La squadra per cui tifi un’intera vita non è mai una libera scelta. È un dettaglio del karma. Così come pure i nemici, i rivali, gli avversari. Sono lì, preconfezionati, come un kit della Lego. I baresi, i barlettani, i tarantini. Puoi anche decidere di montarli diversamente, i pezzi che hai. Ma, esperienza personale, non otterrai mai nient’altro che sgorbi. C’ho provato. (…). Perché capita. A volte i grandi amori tradiscono. O sembra che lo stiano facendo. E tu non reggi, non puoi reggere. Le arterie allora si gonfiano, il sangue si gela. E decidi che basta. Che non vuoi saperne più niente. E fuggi tra le braccia di amanti flebili, a ricercare la scintilla primordiale. La Fiorentina, il Livorno, l’Atalanta. Il Genoa, finalmente dissi, da oggi tifo Genoa. Tifo. Puah. Un amico mi fece, un giorno: “Ma non tifavi la viola?”. E a me, lo ricordo bene, venne da piangere. (…) Anni di prove, di onanismo forzato, di clandestinità. Fino al giorno in cui riemersi. E la vidi. Rossa e nera, splendida, battersela epicamente contro un Foligno qualsiasi. E sussurrarle nell’orecchio, come il miglior Umberto Tozzi: “Non ho smesso di amarti mai”. (…)

Se fossi nato a Roma? Roma, Roma.

E a Torino? Beh, c’è da chiederlo? C’è una sola squadra a Torino. (…)

Ma in definiriva, dimmi un po’, tu dov’è che sei nato?

A Foggia.

Tratto da E non vorrei lo sai lasciarti mai perché di Lobanowski 2

Dedicato a tutti quelli che sono tornati, non avendo mai smesso di amare l’Avellino.

Video killed the radio star

Noi la domenica davanti alla tv non siamo mai stati.

Mai.

Finché il calcio è stato il calcio, finché tutte le squadre di A, B, C1 e dei quattro gironi di C2, giocavano il pomeriggio alle 14,30, alle 15 o alle 16, la mia famiglia, allargata a mo’ di clan ai nonni e agli zii, non ha mai passato una sola domenica davanti al televisore. Mai.

Anzi, il campo pilotava i pranzi. Ne stabiliva l’utilità, l’indispensabilità. Ed era un parere assoluto e inappellabile, quello della prima sezione staccata del tribunale dello “Zaccheria”. Bisognava che le cerimonie ufficiali familiari, gli anniversari, i battesimi, le comunioni e le cresime, fossero in sintonia con gli impegni del Foggia. Altrimenti, peggio per le cerimonie.

“Domenica è il compleanno di nonna, andiamo a mangiare da lei”, “Domenica? Ma domenica c’è il Giarre”, “Ah, il Foggia gioca a Foggia? E vabbé, ma è il compleanno di nonna, ci resta male”, “Sì, ma che cazzo, lo sa …”, “… ma che ne può sapere?”, “Come che ne può sapere? E’ sempre la stessa storia”. Il risultato era uno schieramento di brutti grugni in preda ad una fretta spasmodica. Demoniaca. Una chiamata all’adunata che precedeva la sigla del Tg2. Una velocità ritmica, olimpica e coordinata delle donne nel far planare lasagne e ravioli sul desco, che venivano poi consumate nel più rigido silenzio e attraverso un lavorio di mandibole, denti e mascelle ostinato e determinatissimo. (…) Poi zio si alzava. E mi chiedeva: “E’ già ora?”. Allora zio sospirava. E annuiva. E gli occhi erano quelli di un Cristo del Mantegna. Di un Cristo nell’Orto. (…) Sulla tavola della festa, ridotta al campo di battaglia di una guerra lampo, calava un silenzio mistico. Una compassione cristiana per il plotoncino di volontari che scostava le sedie e si metteva in piedi per andare incontro alla sorte. Al più terrifico dei destini. Io e Guido recuperavamo la sciarpetta dalla poltrona a fiori. La legavamo al polso. E nel moto di condivisione femminile, in quel “poverini” che dicevano le facce tristi di chi rimaneva al riparo, c’era un particolare lampo per noi. Che recitava: “Così piccoli, già segnati”. Ma nessuno poteva metterci in salvo. Gli uomini di casa partivano. C’era una missione da compiere. Un supplizio da patire. Una pena da espiare.

Altro che televisione.

(…) La domenica era lo “Zaccheria”. Altrimenti, erano ancora lontani i tempi in cui il video avrebbe spento la stella della radio.

Tratto da E non vorrei lo sai lasciarti mai, di Lobanowski 2

Guardare, vivere, soffrire, comunicare

Perché amare lo sport?

Bisogna innanzitutto ricordare che tutto ciò che accade al giocatore accade anche allo spettatore.

Ma, mentre in teatro lo spettatore è solo un osservatore, nello sport è un attore.

In questo caso guardare non è soltanto vivere, soffrire, sperare, comprendere, ma anche e soprattutto esprimere i propri sentimenti con la voce, il gesto, il volto, significa prendere a testimone il mondo intero, in una parola, comunicare.

Roland Barthes, Lo sport e gli uomini, Einaudi, 2007

L’angoscia e l’oblio

“Il calcio sopporta una maledizione che allo stesso tempo è la salvezza di giocatori, allenatori e ultrà afflitti da una sconfitta. Si tratta di un’attività in cui non basta vincere, ma bisogna vincere sempre, in ogni stagione, in ogni torneo, in ogni partita.

Nel calcio non c’è posto per il riposo né per il divertimento, a poco serve avere uno straordinario palmarès storico o aver conquistato un titolo l’anno prima. Essere stato ieri il migliore oggi non conta più, figuriamoci domani.

Forse è per questo che il calcio è uno sport che incita alla violenza, e non a causa dei calci, ma per l’angoscia.

Viceversa bisogna riconoscere che ha qualcosa di non definibile e che non si trova di solito negli altri ordini della vita: incita all’oblio, il che equivale a dire che non incita mai al rancore, una cosa che si impara soltanto in età adulta.”

Javier Marías, Selvaggi e sentimentali. Parole di calcio, Einaudi.

Oggi l’Avellino comincia il ritiro precampionato. Dimentichiamo ugualmente la vittoria del campionato scorso e le ultime quattro o cinque retrocessioni dalla serie cadetta; saranno quarantadue giornate d’angoscia, questo è certo.

Jim Riordan, inglese, spia, comunista e calciatore dello Spartak Mosca

Quando, alcuni anni fa, ho messo piede nel Bookmarks Socialist Bookshop di Bloomsbury, Londra, non avrei mai immaginato che vi avrei acquistato un libro sul calcio: stavo raccogliendo materiale per la tesi, e mi interessava un qualche saggio sull’attivismo digitale, edito in inglese.

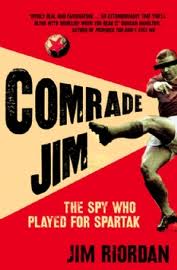

Poi ho visto questo libro sulla cui copertina è raffigurato un calciatore che colpisce di sinistro una palla, sulla quale spicca una stella rossa, e ho capito che non potevo non averlo: Comrade Jim, il titolo; The spy who played for Spartak, il sottotitolo; Jim Riordan, l’autore fino a quel momento a me del tutto ignoto.

Con l’entusiasmo dell’inatteso acquisto, ne lessi subito qualche decina di pagine, ma al ritorno in Italia il libro finì nel reparto della mia biblioteca che ospita i pochi titoli di letteratura sportiva che ho messo insieme negli anni, mescolati con gli Almanacchi Panini, le squadre del Subbuteo, le sciarpe dell’Avellino e tutto quanto afferisce al Dio Pallone.

Bloggare, in fondo, non è inutile: un paio di settimane fa, prima di partire per le vacanze, ho tolto la polvere a qualche titolo da leggere o rileggere, da cui avrei potuto trarre ispirazione per qualche post; tra questi è finita in valigia anche la storia del Compagno Jim, che ho finalmente letto tutta d’un fiato e di cui – esauriti i preamboli – vado a parlarvi.

Diciamo subito che il libro – edito nel 2008 e non ancora tradotto in italiano – è un’autobiografia: l’autore è James <Jim> Riordan, inglese, direttore del Dipartimento di studi russi dell’Università di Bradford, studioso dello sport nella società sovietica, e soprattutto ex calciatore dilettante, che nella stagione 1963 riesce ad indossare in ben due occasioni la maglia numero 5 del glorioso Spartak Mosca, primo e unico calciatore d’oltrecortina nella storia del calcio sovietico.

Nato nel 1936 a Portsmouth da una famiglia della classe operaia, Jim tira i primi calci al pallone per strada, sotto i bombardamenti tedeschi, e si innamora del football assistendo dalle gradinate di Fratton Park alle vittorie dei Pompeys più forti di tutti i tempi (due campionati consecutivi e una Charity Shield tra il 1948 e il ’50).

Finita la scuola, l’università non è un’opzione per il giovane Riordan: costa troppo, e nell’Inghilterra del dopoguerra i figli di operai non possono permettersela. Ecco allora il reclutamento nella Royal Air Force, dove qualcuno decide di fargli imparare il russo per impiegarlo in seguito nelle attività di spionaggio nella Berlino occupata e divisa, seppure non ancora separata dal Muro.

Proprio a Berlino l’autore tira i primi calci internazionali, dopo quelli domestici nelle varie selezioni giovanili di Portsmouth, quale componente della squadra dell’Armata Britannica del Reno: l’altezza e una tecnica non del tutto affinata lo consegnano al ruolo di difensore centrale.

Dopo essersi innamorato del calcio, sui banchi della scuola di lingue dell’aviazione Jim si invaghisce della Russia, della sua lingua e della sua letteratura.

E’ invece dopo il servizio militare e l’iscrizione all’università che scocca la scintilla per il comunismo, che trova terreno fertile nell’appartenenza di classe e in un innato senso di ribellione nei confronti della rigida disciplina militare: il giovane Riordan aderisce al British Communist Party,

Grazie alla sua militanza politica, nel 1961 l’autore si ritrova a Mosca, tra i banchi della scuola superiore di formazione del PCUS, alla quale si forgiano i futuri leader comunisti di tutto il mondo: ci sono i tedeschi orientali e i cechi (tra di essi Dubcek, futuro leader della Primavera di Praga), gli iracheni e i cubani, i cinesi e i coreani, i vietnamiti e gli indiani.

Presidente dell’URSS è Krusciov, Segretario del partito Breznev; il clima è quello della destalinizzazione e del timido disgelo che ha fatto seguito al disvelamento delle purghe di Baffone.

Tra un corso di pianificazione economica e una visita al Mausoleo di Lenin – che accentuano lo sguardo critico dell’inglese nei confronti del comunismo sovietico – nei due anni alla scuola di partito Riordan incrocia personaggi come Dolores Ibarruri, la <Pasionaria>, i cosmonauti Jurij Gagarin e Valentina Tereskova, ma soprattutto Lev Jascin, il leggendario <Ragno nero>.

Nel frattempo prende parte alle partite di calcio tra diplomatici, giornalisti e altri espatriati a Mosca, di cui è organizzatore e indiscusso protagonista l’ambasciatore keniano, che le gioca a piedi nudi, e che si svolgono nel campo di allenamento adiacente allo Stadio Lenin.

La ricerca di documentazione sul ruolo dello sport nella società sovietica per la sua tesi di dottorato lo mette in contatto con Gennady Logofet, calciatore in forza allo Spartak, la squadra sostenuta finanziariamente dalle cooperative e che l’anno prima ha vinto il titolo, precedendo gli storici rivali della Dinamo, la società della Ministero dell’Interno.

Lo Spartak gioca allo Stadio Lenin, e dunque capita che Logofet assista a una partita di Riordan, ne apprezzi le doti e inaspettatamente lo inviti a partecipare a una sessione di allenamento della sua squadra; la domenica successiva, una telefonata dell’allenatore Simonyan lo convoca per l’incontro casalingo di campionato contro gli uzbeki del Pakhtakor Tashkent!

Jim Riordan viene istantaneamente ribattezzato Yakov Eeordahnov, indossa la maglia numero 5 e va in campo davanti a 50mila spettatori per la prima apparizione di uno straniero, per di più occidentale, con la casacca di una squadra del campionato sovietico; la partita finisce 2 a 2, con rimonta nel finale dei padroni di casa.

Dietro la decisione, certo non priva di rischi a quel tempo, di <ingaggiare> un inglese, c’è Nikolai Sarostin, fondatore e direttore sportivo della squadra, alle spalle una condanna decennale all’internamento nei gulag della Siberia: il capo della Polizia Beria, ex calciatore, non aveva esitato a farlo arrestare nel contesto delle purghe staliniane, con la ridicola accusa di propagandare i corrotti costumi dello sport occidentale. In seguito all’avvento di Krusciov e alla defenestrazione di Beria, Sarostin viene riabilitato e riprende il suo posto nel calcio dell’URSS e nello Spartak.

Jim/Yakov scende in campo per la seconda e ultima volta due settimane dopo, sempre allo Stadio Lenin, nella vittoria sui kazaki del Kairat di Alma-Ata.

Poi non arrivano altre convocazioni e l’avventura allo Spartak finisce, come finisce il periodo moscovita: Jim Riordan torna in Inghilterra, continua a giocare a calcio nei campionati amatoriali della sua città natale e si guadagna una cattedra all’Università. Resta comunista, ma prende le distanze dall’Unione Sovietica e dalla linea del PCUS, fino a guadagnarsi la prevedibile accusa di trozkismo.

Una storia davvero incredibile, non c’è che dire. E infatti qualcuno la mette in dubbio, poiché non ci sono tracce documentali, e neppure precise prove testimoniali dell’accaduto.

L’autore ne attribuisce la causa alla reticenza che i russi mostrano nel parlare del passato sovietico; egli, del resto, era un romanziere, e chissà che qualche licenza letteraria non se la sia concessa.

Luciano Vassallo, calciatore e Re d’Etiopia

In un post precedente ho dato conto della prima storica qualificazione ai Mondiali della nazionale d’Etiopia.

Ebbene, la notizia è che in Brasile la squadra degli altipiani non ci è ancora arrivata: la Fifa l’ha penalizzata di tre punti, costringendola a una partita-spareggio, da disputare a settembre contro la Repubblica Centrafricana, cenerentola del girone.

Non è dell’attualità, tuttavia, che voglio parlarvi. Il Web è uno scrigno di storie, e nella ricerca di notizie sul calcio del Corno d’Africa mi imbatto in quella di Luciano Vassallo, figlio di un italiano e di un’eritrea, capitano della nazionale etiope che nel 1962 vince ad Addis Abeba la terza edizione della Coppa d’Africa, battendo in finale la rappresentativa della Repubblica Araba Unita (fugace entità politica a suo tempo formata da Egitto e Siria): suo il punto che al minuto 84 impatta sul 2 a 2 e porta il match ai supplementari, nei quali la squadra di casa segna altre due volte e trionfa per 4 reti a 2. Il terzo goal, al minuto 101, è di Italo Vassallo, fratello minore di Luciano.

Lo stadio è in delirio, e Luciano, da capitano – eritreo, meticcio e con un nome e un cognome italiani -, riceve la coppa dalle mani del Negus Hailé Selassié.

Centoquattro presenze in nazionale e novantanove reti, Luciano gioca con la maglia numero 9 sulle spalle, ma – come Alfredo Di Stéfano, al quale i suoi tifosi usano paragonarlo – ama svariare su tutto il fronte d’attacco: una soluzione tattica – racconta lui – importata da una trasferta in Egitto con la nazionale.

Nella vicenda di Luciano Vassallo – oggi quasi ottantenne – c’è tutto ciò che mi fa amare questo sport e ancor più alcuni dei suoi protagonisti: il football e la Storia con la esse maiuscola, una coppa alzata al cielo e il titolo di miglior calciatore d’Africa, la tragica avventura coloniale e la decolonizzazione, l’Etiopia dell’Imperatore Hailé Selassié e quella del regime militare filosovietico, il talento cristallino e la lotta quotidiana contro razzismo e discriminazione, i goal a grappoli e l’opposizione al doping, la fama, l’esilio in Italia e i campi in terra battuta della periferia romana.

Una storia bellissima, che si può guardare su YouTube nella videointervista a Vassallo, realizzata qualche anno fa da Stream Tv; che si può ascoltare in un podcast di Radio 24, che si può leggere in un articolo di France Football, ripreso da Paese Sera.

Per chi – come me – non si accontentasse, Luciano Vassallo ha scritto un’autobiografia: si intitola <Mamma ecco i soldi>, e non vedo l’ora di averla.

Nel frattempo dedico questo post ad Elena, e lei sa perché.

La squadra dei miei più costanti amori

“Anni fa ha osservato Vázquez Montalbán con acume che noi individui cambiamo in tutto tranne che in una cosa. L’ideologia, la religione, la moglie o il marito, il partito politico, il voto, le amicizie, la casa, l’auto, i gusti letterari, cinematografici o gastronomici, le abitudini, le passioni, gli orari, tutto è soggetto a cambiamento e anche a più d’uno, che si succedono con rapidità nei nostri accelerati tempi.

La sola cosa che non sembra negoziabile è la squadra di calcio per cui si tifa dall’infanzia.

Esclusi alcuni voltagabbana impenitenti cui in realtà non piace quello sport – lo sapete, quelli che si mettono davanti alla televisione soltanto il giorno della finale dei Mondiali, per non rimanere fuori dalle conversazioni -, nessuno sostituisce con un altro il club dei propri brividi.

Si può avere maggiore o minore simpatia secondaria o momentanea per una squadra o un’altra, si possono ammirare alcuni giocatori avversari, e desiderarli; ma per quel che è vibrare, soffrire e saltare di allegria, non c’è sostituzione possibile”.

Javier Marías, Selvaggi e sentimentali. Parole di calcio, Einaudi.